- NEWS

- INTERVIEWS

独占インタビュー!! 数々の名曲を持つEDM界のスーパースターW&W

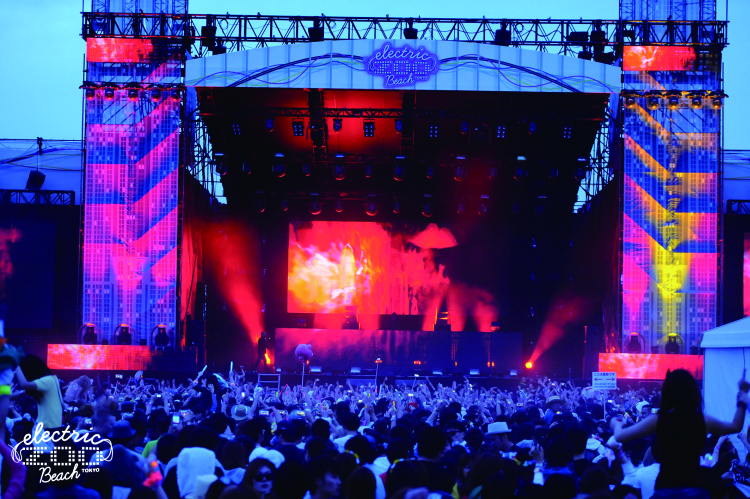

今年5月に日本初開催された『Electric Zoo Beach Tokyo』へ出演したオランダの2人組、W&W。二人の出会い、曲作りの秘訣など、EDM MAXX編集部による独占インタビュー!!

2014年にリリースした“Bigfoot”が世界中で大ヒットを記録。さらには、『Tomorrowland 2014』の公式テーマソング“Waves”をディミトリ・ヴェガス&ライク・マイクとともに共作するなど、数々のアンセムを生み出し、EDMシーンでも屈指の存在感を放つオランダのデュオ:W&W。

彼らの特徴はボーカル・トラック(歌モノ)ではなく、ピュアなダンス・トラックで大きな支持を獲得していること。彼らの代表曲を選んだ「世界を踊らせる!W&Wの名曲8選」も併せてチェック!

今回編集部は『Electric Zoo Beach Tokyo』(公式アフタームービー公開中!!)のパフォーマンス直後に、彼らの楽屋で独占インタビュー! 二人の出会いから、曲作りの秘訣、自分たちのスタイルまでを熱く語ってもらいました。

——バックステージで2人のライヴ・セットを観たけどスゴいエネルギーだったね。日本には、数時間前にブラジルから到着したばかりだよね?

Willem van Hanegem(以下、Willem)「そうだね(笑)。ブラジルから大阪経由で30時間かけて、つい3時間ほど前に到着したよ。」

——何十時間もの移動時間を経て、毎日異なる国に行くわけだけど、どうやってそのエネルギーを保っているの?

Willem「もちろん辛い時もあるよ、寝不足でね。場合によってはセットの直前まで寝てる時もあるぐらいさ。でも、いざステージに立って、今日のように大勢の観客を前にすると1~2分で、ガガッとテンションが上がって、体中にエネルギーが満ち溢れてくるんだ。」

——二人は今、どんなモチベーションを持って活動してるの?

Willem「やっぱり音楽に対する愛情と情熱だよね、それは昔から変わらない。新しい曲を作って、それがたとえデモの段階であっても、今日のような観客に聴かせるということはいまだに最高の気分だよ。僕らが情熱を注ぎこんで作った曲を世界中の人たちに聴いてもらえるという喜びは、絶対に色あせることはないと思う。」

——移動が多いライフスタイルで、どのようにして新曲を作ってるの?

Willem「まずは移動中、飛行機の中とかでいろんなアイデアをラップトップで作りためをしておくんだ。そこから1~2週間ほどオフをとってスタジオに入り、アイデアを選別していく。そして、いいと思うものはそのまま曲へと仕上げていくんだ。」

Ward van der Harst (以下、Ward)「2分ぐらいの曲で、まだ完成してない状態でも時々DJセットの中でかけたりするね。そこで観客の反応を見て、これはいける、これはいけない、という判断をすることもある。そこでは、自分たちが思いがけない反応が返ってくることもあるからね。僕らが2日間ほどかけて一生懸命作り上げたトラックで、これはいける! と思ってライヴ・セットでかけても反応がいまいちだったり、ダメだと思っていたトラックがすごく盛り上がったりすることもあるからさ。」

——トラックを作るときは、お互い会話をしながら作るの?

Willem「そうだね。僕らには僕らのメソッドがあるんだ。僕が大体トラックのアイデアを考えて、彼がメロディを考える。彼のメロディ本当に素晴らしいんだ。僕が思うに、やっぱりメロディが曲のコアだと思う。なので、まず僕がこんな曲をやってみないかってアイデアを彼に投げて、そこから彼がちょっとしたメロディを提案してくる。それに合わせて僕がトラックを作り始め、二人のやり取りも始まるんだ。アレンジは大体僕の担当で、そこからミックス、そしてマスタリングはまた二人でやるっていう流れだね。このお互いのやり取りが、僕らの曲の源となっているんだ。」

——この方法は最初からやっていたことなの?

Willem「ごく自然にこのようなやり方になったんだ。だけど、問題になってくるのは、彼がいない場合、または僕がいない場合。どっちが欠けてもいい曲が出来上がらないということだね(笑)。だから必ず二人が一緒にいないといけないし、一曲を仕上げるのにお互いがお互いを必要としてるんだよ。」

Ward「それは、他のアーティストとコラボする場合でも一緒だね。以前、個別に他のアーティストとのコラボをやったことがあるんだけど、やっぱり二人でいないとどうしてもいまいちな音になってしまうんだ。」

——なるほどね……いつも二人で一緒に行動してチームでい続けるということも大変だと思うけど、やはりお互い必然的に相手を必要としているということなんだね。

Willem「そうだね。いい曲を仕上げるためには、お互いが必要であるということを二人とも確信してるよ。」

Ward「僕らは一緒にプロデュースを始める前からお互いのことを知ってたし、もう9年の付き合いになるんだ。その過程の中で、お互いの仕事の仕方もより深く理解できるようになった。何かあった場合、相手がどのような反応をするかもわかるようになってくるしね。もちろん、常に話し合いを持つということは大事だけどね。」

Willem「一緒に世界中を回り、曲を作り、常に一緒にいるから、まあ、結婚してるようなもんだよね(笑)。」

——最初に会って、すぐにユニットを組んだの?

Willem「いや、違う。オランダで僕らの同世代の仲間も含めて、僕らは駆け出しのプロデューサー・グループの一員だったんだ。そこではお互いの連絡先を交換して、みんなで曲のアイデアなどを交換し合ってた。そして、何か大きなパーティなどがあるとみんなが集まるって感じでね。彼とはそこで出会い、気が合って、徐々に一緒に遊びに行ったりするようになって、アーミン・ヴァン・ブーレンとティエストのライヴを観に行ったとき、そこで二人で決めたんだ。次の曲はトランスを作ってみようとね。そして、トランスの曲を作ってアーミンに聴かせてみたら、その後のライヴで彼とティエストがその曲をプレイしてくれたんだ。そして、アーミンのレーベルとサインすることになった。」

——最初のコラボでお互い何か特別なものを感じたりしたのかな? 二人でチームをやりたいという気持ちになったり。

Willem「それはなかったね(笑)。さっき話した曲がArmada(アーミン・ヴァン・ブーレンの主宰するレーベル)からリリースが決まった後もお互い別々に活動していたんだ。それで、2年ぐらいは別々に活動しながら、時々W&Wとして一緒に曲を作るっていう感じだったかな。でも、2年間経って振り返った時に、良いと思う曲は全部W&Wとしての曲だったことに気付いたんだ。そして、2010年ごろに二人とも他の曲やプロジェクトは全て捨てて、W&Wとしての活動に専念し始めたのさ。」

——自然な形でW&Wは出来上がったんだね。では、二人の中で曲が「完成」したという判断の基準を教えて。

Willem「それは、一番難しいことだよ。やっぱり自分の曲に関しては、非常に厳しい目で見てしまうからね。まず大前提として言えるのは、曲が『完成』するということは絶対にありえないということ。常によりよくすることは出来るけどね。ただ、完成に近いなと思ったら、まずはそれを客観的に聴いてみる。そう思わなかったら、また改良の作業に入るって感じかな。この作業は本当に時間がかかるから、レーベルからは常に怒られているし、リリースの日程もいつも遅れちゃうんだよね(笑)。だけど、この作業に関しては絶対に手抜きをしたくないんだ。僕らは常に自分の全てをこの曲に捧げたという気持ちでいたい。自分の全てを捧げていない曲に関しては、リスナーもそれを感じとってしまうと思うしね。例えば、二ヶ月間一曲に集中して、もう全てをやり尽したという状態まで持っていければ、その曲に対して人が何と言おうが、それがその曲の運命であると受け入れることが出来る。だけど、少しでもやり切れていなくて、人がその曲に批判的な場合は、結果的に自分自身を責めることになるよね。もっと良く出来たんじゃないかと……。」

——二人で曲を聴いて、「これはいいね!」と意見が一致した時が、完成の瞬間?

Willem「その瞬間に達するには、まず何度も何度もその曲をスタジオで聴き返すよ。あとは、いろんな場所で聴くことも大事だね。まずはスタジオのソファーだったり。ここでは、よりローエンドの音を中心に聴ける。それからリビングルームに移り、スピーカーで聴いてみる。さらにはドアを開けっぱなしにして、違う部屋から漏れてきた音を聴いてみるんだ。あとはラップトップや車で聴いたりね。」

——そこまでするんだね……。

Willem「どんなシステムであっても、人々がどんな状況で聴いても、必ずいい音で聴こえるということを確認するんだ。スタジオだと、みんなが実際に曲を聴く環境とは全く違うからね。でもまあ、これだけやるとみんなにしつこいと言われて嫌がられるけど(笑)。」

——君たちのようなオランダのプロデューサーと話していて面白いなと思うのが、自分でミックス作業まで行うこと。アメリカのポップ・シーンのように、外部のミキサーを使おうと考えたことはないのかな? 外部の人間を使うことにより、また自分たちの曲に違う感性やフィーリングが入るというプラスの面もあるかと思うんだけど。

Willem「実は次のトラックでそれを試そうと思っているよ。違うフィーリングや感性と触れ合うのものいいことだからね。でも、基本的には自分たちの曲は全て自分たちでやりたい。やっぱり、曲は僕らの赤ちゃんみたいなものだからね。100%自分たちの作品であって欲しいんだ。少しでも外部の人間が入った時点で、もはや完全に自分たちの曲だとは思えないんだよね。それは、他人のヒット曲をかけているのと一緒だよ。」

Ward「他の人が作ったヒット曲をライヴ・セットでかけてオーディエンスが盛り上がっても、自分の曲で同じような状況になったときのような満足感はないんだ。よりハードルは上がるけど、やはり自分たちの曲をかけてみんなが盛り上がってくれるということに最高の満足感を感じるね。」

——曲の聴こえ方のテストもそうだけど、曲作りに対しては本当に徹底しているんだね。

Willem「それは、ダンス・ミュージック特有のカルチャーだと思う。ダンス・ミュージックには、基本的にボーカルがいらないしね。他人に歌って貰う必要がないし、それは100%自分たちの中で完結できる音楽だと思う。」

Ward「トラックをプロデュースするということは、そもそもミックスからマスタリングまでを含めたことを言うと思う。そして、ボーカルをのせた時点で、全く違うジャンルのアートになると思うんだよね。僕らはあくまでもプロデューサーなので、ミックスやマスタリングまで、全工程を自分たちでやるということがごく自然なことなんだ。」

——いわゆるポップな曲を作ることに興味はあるのかな?

Willem「もちろんあるけど、やっぱり歌詞などを自分で書いてない場合は、全て自分たちで作ったダンス・ミュージックの曲に比べたら、達成感や満足感は落ちるよね。あとボーカルが入った時点で、ボーカリストが曲の主役になってしまうと思う。僕らは、やっぱりインストが主役になって欲しいんだ。ボーカルが主役になってしまうのはなんだか寂しいよね。ボーカル曲を作るということは、少なからずインストがその影に隠れなくてはならないから、そこがどうも嫌なんだよね。」

——なるほど。だからW&Wにはボーカル曲が極端に少ないんだね。今はどこの国や地域を次のターゲットにしてるのかな。

Willem「現在は、かなりグローバルに活動できていると思う。去年は44カ国ほどまわったし、できれば全ての国をまわりたいと思ってる。ただ、その中でもこれからは日本やアジアがアツいんじゃないかな。日本のファンは本当にオープンなマインドを持っているし、すごく音楽を理解していてくれている。これから、もっともっと日本でもやっていきたいと思っているので、応援よろしくね!」

W&W

『Bigfoot – Special Japan Edition -』

avex

https://www.wandwmusic.com

Interview by Hideo Nakanishi

Photo by (c)Creativeman Productions

Courtesy of Made Event / SFX Entertainment